Кыргызское государство (VI — XIII в. н.э.)

В VI — VII в. н.э. тюркоязычные племена кыргызов, расселившись на Среднем Енисее, подчинили себе местные племена. Говорили они на самодийских и кетских языках. К началу VIII в. н.э. мелкие кыргызские княжества были объединены под властью одного правителя – кагана (по кыргызски — ажо). В течение VIII века государство вело упорные войны с могущественными соседями – тюрками и уйгурами. В 840 году кыргызские войска разбили уйгуров и захватили их земли в Монголии. В результате военных походов территория государства значительно расширилась, в него вошли земли Минусинской котловины, Тувы, Алтая, Северо-Западной Монголии.

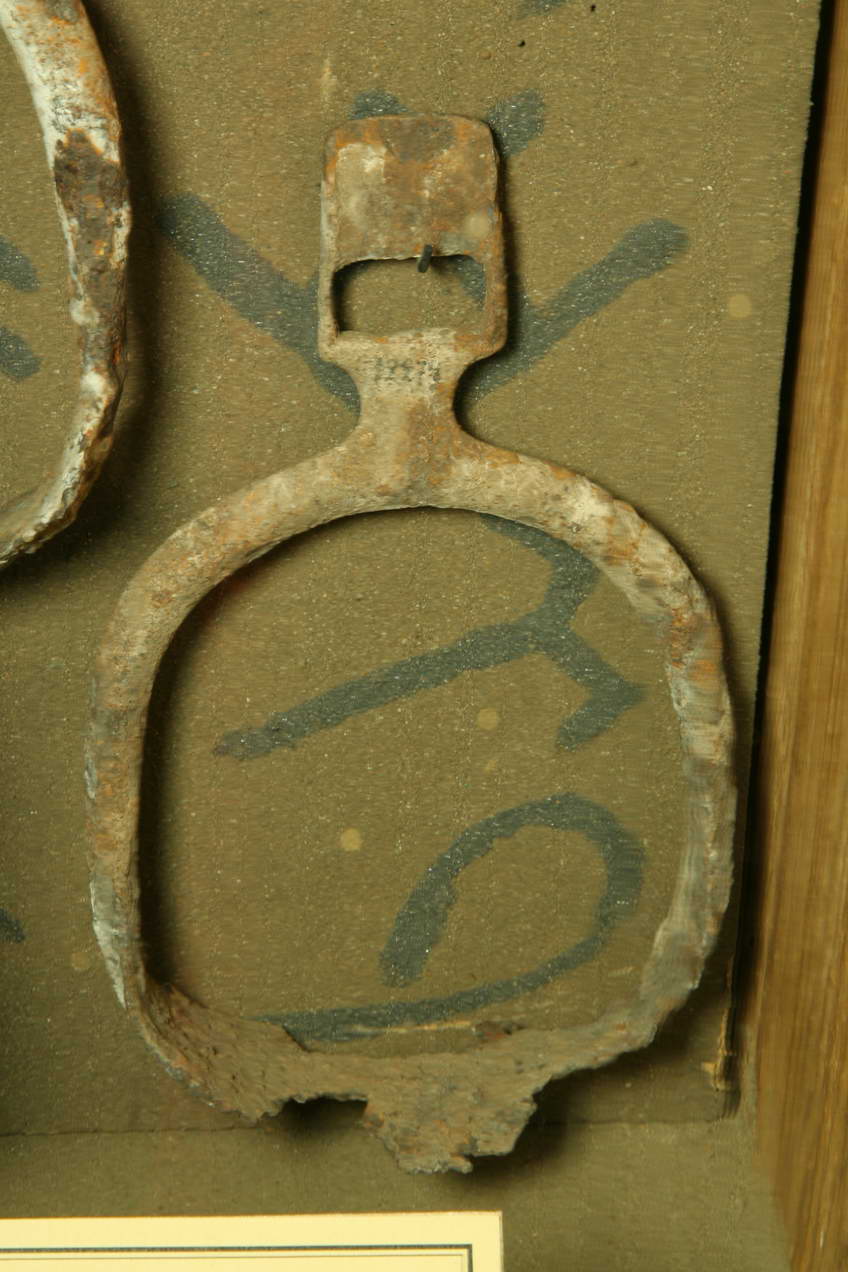

Верховную власть в Кыргызском (Древнехакасском) государстве осуществлял каган. Ему подчинялись крупные феодалы – беги, военачальники – тарханы, батуры, воины – огланы. Основной опорой власти кагана была армия, насчитывающая около 80-90 тыс. воинов. Она состояла из конников, вооруженных палашами, саблями и копьями, и пеших воинов — лучников. Воины носили панцири, составленные из железных пластинок. В защитную броню одевали и лошадь.

Немногочисленный народ не мог контролировать огромную завоеванную территорию. В XI – XII вв. они были вытеснены из Центральной Азии монголоязычными племенами и сохранили за собой только территории Минусинской котловины и Тувы.

Скотоводство играло в хозяйстве кыргызского населения ведущую роль. Оно носило полукочевой характер. Разводили овец, коров, разные породы лошадей, верблюдов. Изображения этих животных часто встречаются в наскальном искусстве этой эпохи. Высокий уровень скотоводства подтверждают и письменные источники.

В VI-VII вв. развивается земледелие. Землю обрабатывали с помощью сохи. Археологами также найдены привозные, китайские плуги с чугунными отвалами. Как сообщает китайская летопись, древние хакасы сеяли просо, ячмень, пшеницу. Засушливые участки степей орошались с помощью ирригационных систем.

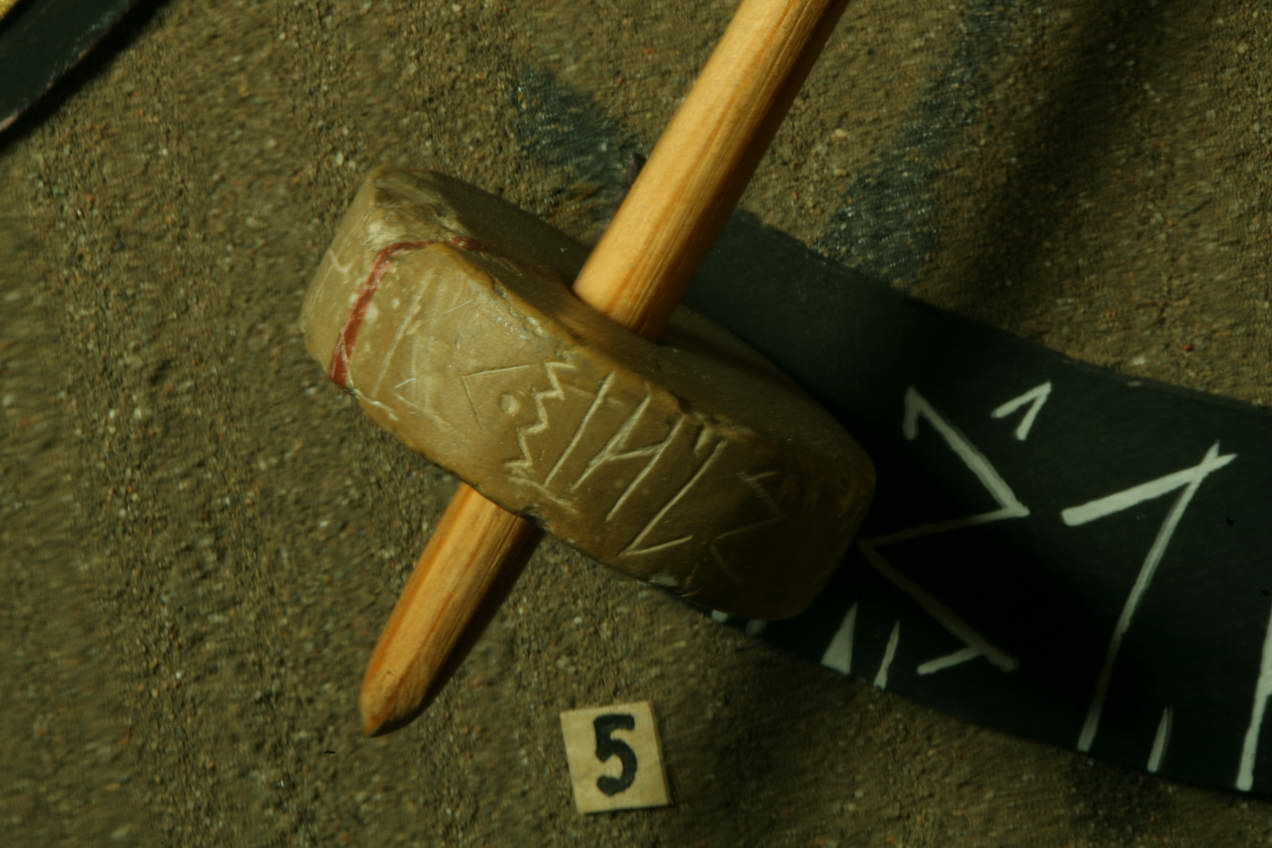

Древнетюркская письменность сложилась в VII в.н.э., на территории Монголии и была воспринята кыргызами. До нашего времени дошли надписи на каменных стелах, скалах, бытовых предметах. Содержание их различно: эпитафии, обращения князей к народу, имена, посетительские надписи.

Календарь насчитывал 365 дней. Год делился на 12 месяцев. Три месяца объединялись в сезон, а двенадцать лет в один цикл, год носил название животного: тигра, собаки, мыши и т.д.

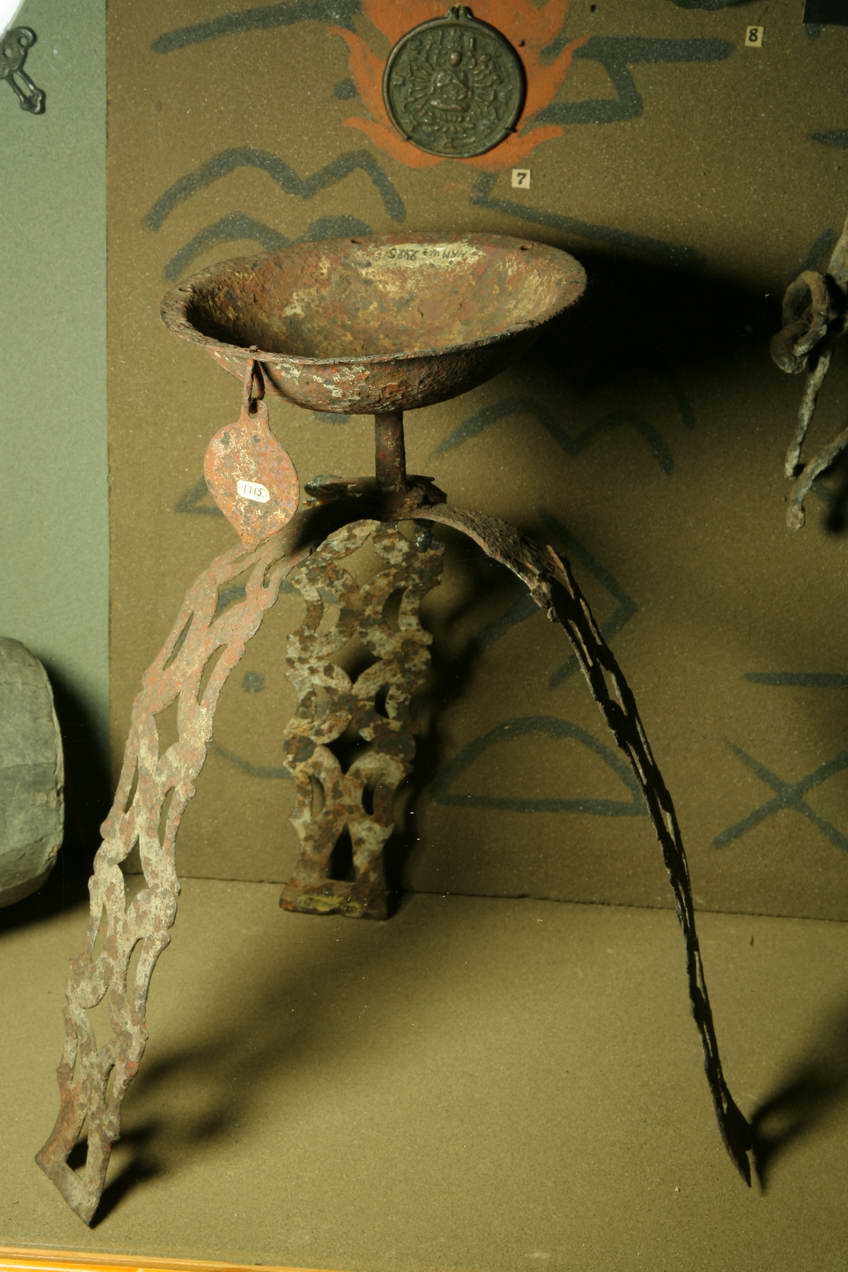

Основной религией был шаманизм. Шаманы предсказывали будущее, лечили людей и скот, защищали от злых сил, помогали в охоте и войне. В середине IX в. часть знати под влиянием уйгуров приняла манихейство, но эта религия не получила широкого распространения среди населения. В X в. на Енисей проникают буддийские миссионеры.

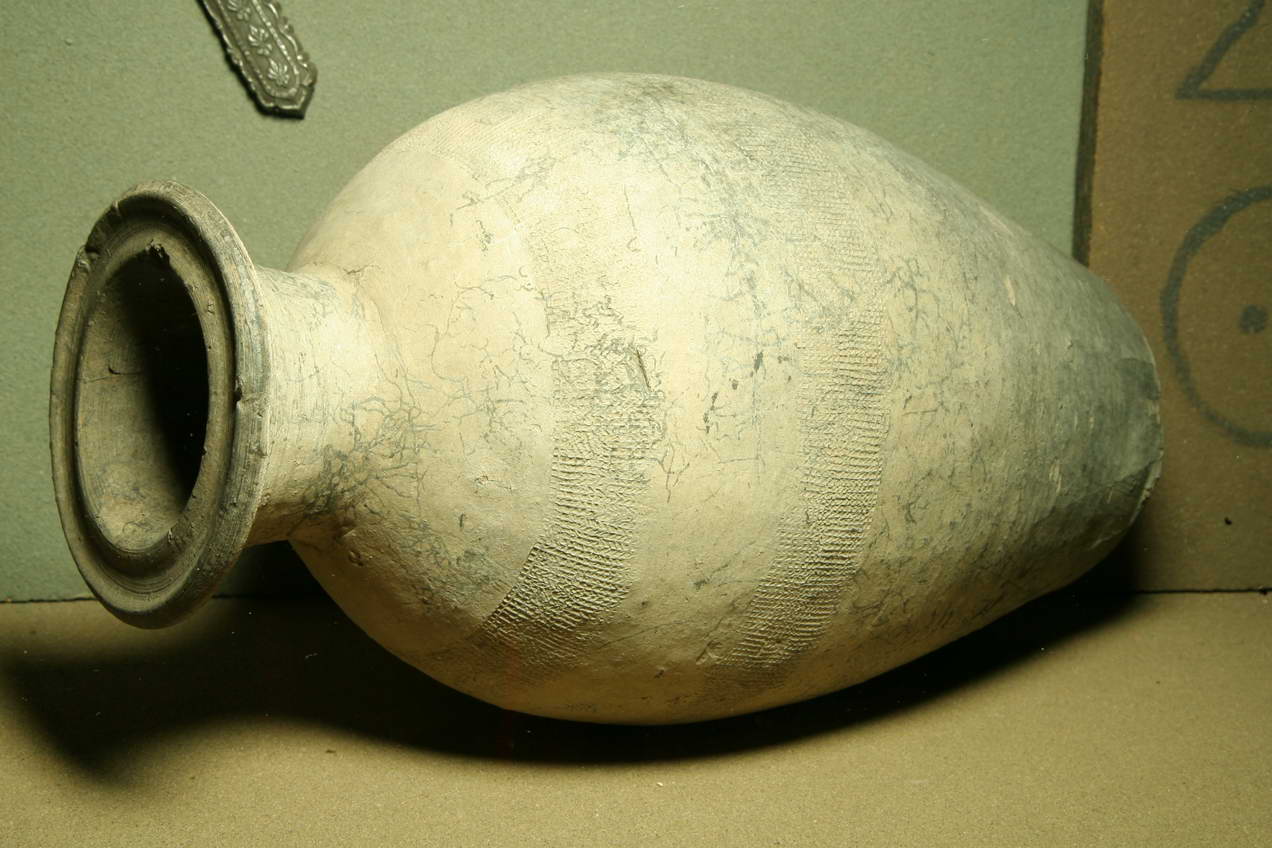

Погребения производились по обряду трупосожжения. Над могилами воздвигались каменные сооружения, которые в VI-IX вв. н.э. обставляли высокими столбообразными камнями.

Кыргызы вели торговлю с арабами, уйгурами, тибетцами и китайцами. Основным предметом экспорта являлось оружие – мечи, палаши, сабли. Ввозили кыргызы, в основном, предметы роскоши. Из Средней Азии ввозили узорчатые ткани и украшения. Китай поставлял шелковые ткани, бронзовые зеркала и другие предметы роскоши. Монеты, выпущенные в странах Дальнего Востока, имели хождение внутри Кыргызского государства.

)