Изображения лодок в петроглифах Шалаболинской писаницы

Конохов В.А., Ермаков Т.К., Заика А.Л.

Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова

Сибирский федеральный университет

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

Изображения лодок в петроглифах Шалаболинской писаницы

Изображения лодок являются распространённым образом в наскальном искусстве Евразии. Широкая география распространения образа предполагает различия в хронологическом и культурном отношении, семантике и иконографии образа. Общим для изображений лодок является их расположение в прибрежных территориях водных объектов – морей, озёр, рек. Всего на территории Евразии, на сегодняшний день, исследователями выделено 57 памятников наскального искусства с изображениями водных средств передвижения.

Одним из районов распространения изображений лодок в наскальном искусстве является Минусинская котловина. Наиболее представительный пласт изображений лодок представлен среди рисунков Шалаболинской писаницы. Шалаболинская писаница – известный памятник наскального искусства, имеющий более чем 150 летнюю историю научного изучения. Тем не менее, каждый полевой сезон несет новые открытия.

В июле 2018 года отрядом КГПУ проводились полевые исследования по теме проекта Экспедиционного центра в Сибирском федеральном округе Русского географического общества: «Сохранение и популяризация объекта культурного наследия Шалаболинская писаница», поддержанного Фондом президентских грантов (проект № 17-1-007814). Итогом работ стало уточнение многих рисунков, выявление новых, фотофиксация рисунков, последующая работа как с микалентными копиями, так и цифровыми фотографиями. Таким образом, накопленный полевой материал, архивные и опубликованные источники позволяют провести анализ представленных на писанице изображений, образов, сюжетов. Отдельного исследования заслуживают сюжеты с изображениями лодок.

На Шалаболинской писанице, к настоящему моменту, нами выделены 24 изображения лодок. Большинство изображений выполнены техникой выбивки – 18 изображений, реже встречаются выполненные охрой рисунки – 2 изображения, либо комбинированные – выполненные выбивкой и покрытые поверх охрой – 4 изображения. Композиционно изображенные лодки могут являться частью многофигурных композиций, быть «соединенными» с другими образами (животные, антропоморфные фигуры и пр.) либо являться одиночными рисунками на плоскости.

Основной массив изображений лодок представлен схематично в виде горизонтальной линии изображающей саму лодку и перпендикулярных ей вертикальных линий, изображающих «пассажиров». Горизонтальная линия – корпус лодки может быть как практически прямой, с незначительными загибами с двух сторон изображающими нос и корму судна, так и иметь изгиб, стремясь к форме полукруга. Количество «пассажиров» на лодках варьируется от 3 до 26. На части изображений они представлены перпендикулярной лодке вертикальной линией, на других отдельно выделена в виде круга голова. Конечности, при этом, никогда не выделяются. Изображения данной группы представлены на писанице во всех трёх, перечисленных выше, вариантах исполнения: выбитые (большая часть), охра, охра поверх выбивки.

Вместе с тем, на Шалаболинской писанице выделяется ряд изображений лодок, для которых характерна более детальная проработка, как самих лодок, так и присутствующих антропоморфных персонажей.

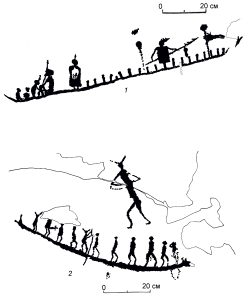

Одним из наиболее примечательных изображений является композиция на плоскости 8 участка 3. Изображение выполнено выбивкой. Лодка длиной около 0,8 м направлена направо (северо-восток), вверх по течению реки. У лодки носовая часть оформлена в виде головы животного, корма заканчивается развилкой в виде «раздвоенного хвоста». На борту 11 антропоморфных фигур – «пассажиров». В отличие от рассмотренной выше группы схематичных изображений, в данном случае у всех фигур показаны туловище, голова, ноги с соблюдением относительно реалистичных пропорций. Руки, при этом, изображены только у антропоморфной фигуры с веслом расположенной по центру лодки. Кроме того, среди прочих «пассажиров» данный образ выделяется оформлением головной части – наличием «рогов». Рога присутствует и у стоящего на корме персонажа.

Над лодкой выполнено изображение антропоморфной фигуры с «рогами», размерами превосходящей в два раза другие представленные антропоморфные образы. И в отличие от многих из них, у нее показаны все конечности. Фигура направлена в противоположную движению лодки сторону, как бы нависая и выходя ей на встречу.

Выбитое изображение лодки на плоскости 2 участка 2 находится в центре многофигурной композиции с участием копытных животных . Длина лодки составляет около 1,1 м, она обращена направо (восток), вверх по течению реки.

Всего на лодке представлено 26 антропоморфных фигур. 18 из них изображены схематично, в виде коротких вертикальных линий. Ещё два схематичных изображения в форме длинных вертикальных линий, завершающихся «головами» округлой формы. По всей видимости, показаны шесты с дисковидными навершиями. Один из них пересекается с головой животного (лося?), сонаправленного движению лодки.

Шесть антропоморфных фигур проработаны более детально. Первая расположена через девять схематичных фигур от носа лодки. У неё показана округлая голова с головным убором в форме гребня, туловище подпрямоугольной формы. Ноги оформлены одной вертикальной линией, сходной со схематичными изображениями «пассажиров» лодки. В руках у нее гарпун. Зазубрины на головном уборе персонажа и на гарпуне стилистически выполнены аналогично.

Следующая фигура находится левее описанной выше, между ними 11 схематичных изображениях. Изображена она также в фас, показаны округлая голова с вертикальным «хохолком», туловище подпрямоугольной формы с округлыми плечами, двумя короткими линиями показаны ноги. Верхние конечности не обозначены. В центре туловища выявлена округлая зона, заполненная, как нижняя часть фигуры редкой выбивкой. Левее неё представлена композиция из двух сидящих, обращенных друг к другу поясных фигур, изображенных в профиль. Правая фигура больше левой. У них показаны округлая голова с вертикальным «хохолком», туловище подпрямоугольной формы. Руки у фигур вынесены перед собой. Между ними выбита диагональная линия (шест, весло?). Между ними также помещены на корпусе лодки короткие неопределенные линии (антропоморфы?).

На корме лодки показаны две сидячие антропоморфные фигуры, обращённые направо. Фигуры представлены в профиль, у них округлые головы и изогнутые туловища. Конечности не обозначены.

Выбитое изображение лодки на плоскости 2 участка 5 находится в центре плоскости. Длина лодки около 0,65 м, она обращена в правую сторону (на северо-восток), вверх по течению. Нос лодки оформлен в виде головы животного (сохранилась частично). Корма показана загнутой вверх линией, левее неё находятся многочисленные точечные удары выбивки. На лодке представлено 13 изображений антропоморфных фигур, которые можно условно разбить на пять групп (справа налево).

Первая группа состоит из пяти изображений. Первые четыре фигуры показаны по пояс, в фас. У них фигурные туловища, расставленные в стороны и согнутые в локтях руки (у первых двух фигур руки подняты вверх, у других — опущены вниз). У первой и третьей фигуры головы увенчаны раскинутыми в стороны «рогами». Пятая фигура показана условно – небольшой вертикальной линией. Эта группа пересекается с перевёрнутым изображением животного, у которого сохранились две линии задних ног, линия спины и многочисленная точечная выбивка, которая заполняет внутреннюю часть туловища. Передняя часть животного не сохранилась (повреждена выломом скальных пород).

Вторая группа представлена крупным антропоморфным фронтальным изображением. У него показана голова подтреугольной формы с двумя рогами, загнутыми вверх, массивное туловище подпрямоугольной формы и две линии ног. Верхние конечности не обозначены.

Третья группа состоит из четырёх условных изображений антропоморфных фигур, которые показаны длинными вертикальными линиями. Тем не менее, у них выделяется голова, а у третьей фигуры также присутствует короткая линия левой руки. Первая фигура ниже остальных.

К четвёртой группе относятся изображения двух сидячих антропоморфных фигур, обращённых влево. Они показаны в профиль, с округлой головой, на которой присутствует вертикальный отросток. В руках фигуры держат «вёсла», изображённые с помощью вертикальных линий. Над третьей и четвёртой группами присутствуют изображения голов копытных животных, повёрнутые направо.

В пятой группе находится одно антропоморфное изображение, показанное в фас. У фигуры представлена голова подтреугольной формы с двумя поднятыми вверх рогами. Туловище моделируется вертикальной линией. Конечности расставлены в стороны и опущены вниз.

Можно выделить ряд сходств между изображениями на плоскости 2 участка 5 и плоскости 8 участка 3. В обоих случаях нос судов выполнен в виде головы животного. Прослеживается сходство и в наборе антропоморфных образов «пассажиров» лодок.

Обращает внимание присутствие на рассматриваемых изображениях антропоморфных фигур с «рогами». Помимо «рогов», данная группа персонажей имеет ряд ярких отличий от прочих антропоморфных образов – доминирующие размеры, наличие рук, вёсел в руках. Интересна и закономерность их расположения на борту лодок. На обоих изображениях фигуры с «рогами» присутствуют в центральной части и на корме лодок.

Несколько отличается от других композиция с лодкой на плоскости 2 участка 2. Несмотря на то, что есть явное сходство в наличии голов животных над лодкой как и на плоскости 2 участка 5, набор антропоморфных образов явно отличен. Фигура с гарпуном и головным убором в виде зубчатого гребня не имеет аналогов среди представленных изображений. Кроме того, оформление ног фигуры не отличается от схематичных изображений «пассажиров» лодки, что вызывает сомнение, был ли данный образ изначально изображен либо добавлен впоследствии. Не прослеживается на других лодках антропоморфных изображений подобных фигуре с «хохолком» и не выбитой зоной внутри туловища. Также уникальны изображения в виде длинной вертикальной линии с округлым окончанием, по поводу которых также возникает вопрос о времени их появления по отношению к изначальной композиции. Соответственно, есть определенные сомнения, что данная самая длинная на писанице лодка, детали ее оформления, «пассажиры» были созданы в одно время.

В данном случае следует сделать вывод о необходимости дальнейших исследований данных изображений, и в первую очередь проведения трасологического анализа выбитых образов.

Интересны в данном контексте вопросы о датировке и семантике изображений.

Многие изображения лодок в петроглифах Минусинской котловины большинство исследователей соотносят с «ангарским стилем» эпохи неолита. В пользу такой датировки можно привести ряд аргументов.

Возрастание роли водоёмов в жизни человека связано в первую очередь с глобальными климатическими изменениями в эпоху голоцена. Исчезновение представителей плейстоценовой фауны вызвало необходимость заполнения возникшего дефицита пищевых ресурсов, что приводит, в том числе, к развитию рыболовства в эпоху неолита. Подтверждается это и находками рыболовных крючков, каменных грузил, каменных изображений рыб («рыбы-приманки»). Реки, кроме того, являлись важными элементами транспортных коммуникаций для населения в эпоху неолита.

В последующие эпохи для местных археологических культур основу хозяйства составляло скотоводство и в меньшей степени земледелие. Значение водоёмов, как источников питания, а соответственно и жизни, для людей уменьшается. Кроме того, наскальное искусство минусинской котловины от эпохи ранней бронзы и до средневековья хорошо атрибутировано в соответствии с культурно-хронологической принадлежностью. Для каждой из культур выделен свой строго определённый набор образов, стиль, техника.

В данном ключе, выглядит вполне обоснованным датирование изображений лодок неолитической эпохой. Тем не менее, стоит отметить дискуссионность вопросов неолитического искусства Минусинской котловины в целом. Также, большой проблемой, в данном случае, остаётся крайне слабая изученность погребальных и поселенческих памятников эпохи неолита в регионе.

Вопрос семантики образа лодки в наскальном искусстве неоднократно поднимался исследователями.

Образ лодки в наскальном искусстве Сибири, не смотря на свою условность и кажущуюся простоту, несёт в себе довольно серьезную смысловую нагрузку. Наиболее распространены гипотезы о «лодках в страну предков» и «солярных лодках». Также высказывались версии об отображении в наскальном искусстве реальных лодок.

В работах А.П. Окладникова и А.И. Мартынова, А.Л. Заики, посвященным петроглифам рек Томи и Ангары, авторами с привлечением широкого круга источников приводится доказательство отражения в образе лодок сюжета путешествия душ умерших на лодках по «реке смерти» в мир предков.

На наш взгляд данная точка зрения применима и к Шалаболинским петроглифам. Река в архаичной горизонтальной модели мира являлась осью мироздания, её истоки ассоциировались с рождением, светом, теплом, устье же олицетворяло смерть, холод, тьму. Соответственно, по реке души умерших должны были отправляться в страну предков.

Это подтверждается речной ориентацией погребений эпохи неолита – ранней бронзы Приангарья, лодкообразной формой каменных погребальных выкладок, многочисленными фактами захоронения на островах (стационарные «суда» естественного происхождения) в Восточной Сибири. Распространенным в культуре многих сибирских народов и других этносов мира был обряд погребения в лодке [6].

В подтверждение изображения в качестве «пассажиров» лодок не живых людей, а душ умерших можно привести отсутствие у них конечностей. В то же время выделяющиеся антропоморфные фигуры в «рогатом» головном уборе, вероятно, представляют собой «перевозчиков» душ умерших.

В целом, образ лодки в наскальном искусстве является более сложным, и видимо, отражает не только идею смерти, но и возрождения, взаимосвязи и цикличности этих процессов.

Для построения более точных выводов о вопросах датировки и семантики изображений, хронологии заполнения многофигурных композиций и др. логичным видится проведения дальнейших более детальных исследований, как петроглифов Шалаболинской писаницы, так и других памятников региона.

Исследования наскального искусства с применением трасологического анализа, обработки цифровых изображений с целью более точного выявления красочных изображений, создания 3-D моделей в комплексе с обработкой имеющихся контактных копий позволит получить новые результаты, в том числе по уже неоднократно исследованным памятникам [4, 5].

Таким образом, простой, на первый взгляд, образ лодки в наскальном искусстве Среднего Енисея содержит глубокий мировоззренческий смысл, выходящий за рамки простого повествовательного сюжета. Безусловно, данная тема не теряет своей актуальности и ввиду своей многогранности оставляет много открытых вопросов. Для их разрешения необходимо комплексное исследование памятников региона с применением широкого круга методов.

Список литературы

- Брюсов, А. Я. История древней Карелии / А. Я. Брюсов // Труды ГИМ. – Вып. IX. – М., 1940.

- Дроздов Н. И., Заика А. Л. История исследования Шалаболинской писаницы // Мир наскального искусства. Сборник докладов международной конференции. – М.: ИА РАН, 2005. – С. 72–74.

- Заика А.Л. Антропоморфные личины и «неолитическая революция» в культуре древних народов Северной Азии // Вестник новосибирского государственного университета. серия: история, филология. – 2009. – т. 8. – № 3. – С. 98-112.

- Заика А.Л., Зоткина Л.В. Относительная хронология шалаболинских петроглифов (результаты анализа палимпсестов на центральном участке писаницы) // Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». – 2018. – № 8. – С. 45-55.

- Заика А.Л., Солодейников А.К. Красочные изображения на западном участке Шалаболинской писаницы (предварительные результаты исследований) // Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». – 2018. – № 8. – С. 56-66.

- Заика, А. Л. Лодки в страну предков: (анализ сюжета в петроглифах Нижней Ангары) / А. Л. Заика // История и культура Приенисейской Сибири. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – С. 21 – 31.

- Куликова А.С. Изображения лодок Северной Евразии // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 2(2). – 58-69.

- Мартынов, А. И. Лодки – в страну предков / А. И. Мартынов. – Кемерово, 1966. – 35 с.

- Окладников, А. П. Сокровища Томских писаниц / А. П. Окладников, А. И. Мартынов. – М., 1972. –255 с.

- Равдоникас, В. И. Наскальные изображения Онежского озера и белого моря. Ч. 1 – 2 / В. И. Равдоникас – М.; Л.: АН СССР, 1936. – 1938. – Ч. 1. Наскальные изображения Онежского озера. – 1936. – 213 с.

- Советова, О. С. Хронологические и стилистические особенности Среднеенисейских петроглифов / О.С. Советова, Е.А. Миклашевич // Археология, этнография и музейное дело. – Кемерово, 1999. – С. 47-74.

)